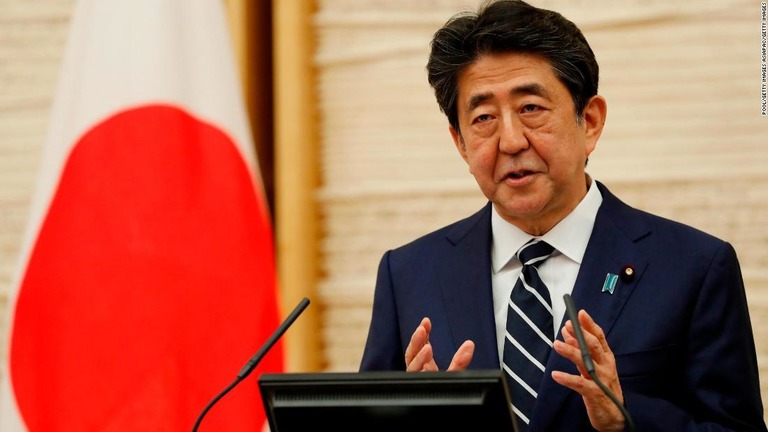

(CNN) 日本の安倍晋三首相の健康に関するうわさが数週間にわたって流れていたが、安倍氏は8月28日に退任する意向を明らかにした。米国の当局者にとって安倍氏の退陣は大きな衝撃ではなかったかもしれないが、発表のタイミングは気にかかるものだった。

アジアでの緊張が高まりを見せている。米国と中国との間で貿易戦争が続いているが、中国は東シナ海や南シナ海で挑発的な行動に出る回数を増やしている。例えば、数日前も中国は南シナ海へ向けて弾道ミサイル4発を発射した。南シナ海では6つの政府が領土問題に関与している。中国はまた、日本の施政下にある尖閣諸島付近の係争水域に中国船を進入させ続けることで日本との緊張を高めている(中国は尖閣諸島を釣魚島と呼び、主権を主張している)。さらには、中国の香港での取り締まりや台湾に対する脅威が、数年内にアジアで大規模な紛争が起こることは避けられないのではとの懸念を引き起こしている。

首相としての在任期間が日本で歴代最長となった安倍氏は、地域の安定の源だった。安倍氏の国家主義を支持する姿勢は時として否定的な注目を集めることもあった。安倍氏が2013年に旧日本軍の象徴とみなされることが多い物議を醸している神社を訪問した際には、中国や韓国を怒らせ、米国は「失望」を表明した。それでも安倍氏は熱心な多国間自由貿易主義者で、休むことなく規則に基づいた国際秩序を強く求めた。

同時に日米同盟を守り強化することへの安倍氏の献身が揺らぐことはなかった。2015年には国内で物議を醸した安全保障関連法案を推し進めた。安保法案は自衛のための軍事力の行使に制限をかけている憲法の条項の解釈を変えるものだった。安保法の成立によって、日本は集団的自衛権の行使が容認され、必要なら米国の支援も行えるようになった。

これはバラク・オバマ政権時の出来事だった。しかし、ドナルド・トランプ氏が米大統領に選出されると、安倍氏はすぐさま飛行機でニューヨーク市を訪れ、次期大統領のトランプ氏とトランプタワーで会見した最初の外国の指導者となった。トランプ氏は12カ国が参加する環太平洋経済連携協定(TPP)から撤退したが、経済的並びに戦略的な理由から協定が不可欠だと信じていた安倍氏は、その後も残りの11カ国とともにこれを取りまとめた。そして、トランプ政権とも個別に2国間の貿易協定を成立させた。日米貿易協定はTPPと一致する関税水準の多くはより限定的だったが、それ以上に重要なのは、同盟国との間の貿易摩擦を回避するのに役立ったことだった。

日本は中国のこととなると苦しい立場に立たされる。拡大を続ける中国の力にだんだんと警戒を強めている日本だが(それゆえ、米国との間で安全保障上の絆を強化する必要がある)、同時に、より巨大でより裕福なこの隣国とは経済的に結びついてもいる。安倍氏は不必要に中国を刺激することなく日米関係を築くという難しい橋を渡らなければならなかった。このことは今年6月に明らかになった。日本政府は中国政府の香港での行動に懸念を表明したが、米国や英国、オーストラリア、カナダが共同で出した批判声明には参加しなかった。共同声明は、中国政府が香港国家安全維持法(国安法)を成立させたことは「一国二制度」の原則を実質的に終わらせるものだと批判している。

安倍氏の後任には複数の名前が浮上している。その中には、菅義偉・官房長官や石破茂・元防衛相、河野太郎・防衛相、岸田文雄・元外相が含まれている。自由民主党によって9月に誰が選ばれることになっても、世界の舞台で日本の競合する利害についてどのようにバランスを取らなければならないのか理解する必要があるだろう。そのバランスが安倍氏の政権下でそうだったように、引き続き米国にとって有利なものであればいいのだが。安倍氏が首相に返り咲いたのは2012年だが、その数年前の出来事は忘れられるべきではないだろう。当時の鳩山由紀夫首相率いる民主党は、日本を中国とさらにもっと緊密な関係に近づけようとしているかのようだった。

幸いにも、日米関係は十分に強固で、ある程度制度化された関係もある。例えば、日米豪印戦略対話(クアッド)は結果として、自由で開かれたインド太平洋地域の維持に向けた、米国と日本、オーストラリア、インドによる定期的な会合となった。

2020年は引き続き、世界にとって波乱に満ちた年となるだろう。安倍氏の退任は新型コロナウイルスの感染拡大や迫り来る経済危機と比べれば大したことではないのかもしれない。安倍氏の退任はすぐに憂慮すべきとは見えないかもしれないが、中国の優勢を考えれば地域の安定にとって深刻な難題を突き付ける。誰が日本の次のリーダーになるのかはわからないが、我々はその人物もまた安倍氏のように米国との同盟に熱心に取り組んでくれることを願うばかりだ。

◇

ポール・スラシック氏は政治学者で、フルブライト奨学金を受けた学者として2度の来日経験があります。記事における意見や見解はすべて同氏個人のものです。