新種の人類ホモ・ナレディ発見、その舞台裏は<2> 迫られる進化の再定義

死者を安置するのは人類に非常に近い行為で、共感や尊敬といった感情、死についての理解のほか、他の生物と自分たちは異なるとの認識をホモ・ナレディが持っていた可能性も示唆している。

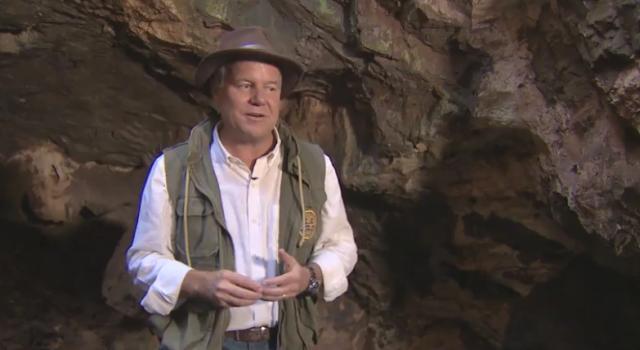

ホモ・ナレディが持つ特徴は多くの点で人類とは異なる。だが、バーガー氏の見方は大胆だ。同氏はホモ・ナレディについて、人類とは何かという問題や人類の定義の再考を迫るものだと指摘。「人類を自然界で独自の存在だとみるべきではないのかもしれない。ホモ・ナレディがこうした考え方にとどめを刺したと思う」と話す。

一方、英ロンドン自然史博物館の研究責任者、クリス・ストリンジャー氏の見方はもう少し慎重だ。「これらの骨は小さい脳しか持たないヒト族の集団により、一定期間にわたり意図的に安置された可能性がある。洞窟の奥深くの危険な場所に仲間の遺体を安置するという、定期的かつ継続的な行動を通じてだ。これは驚くべきことだとみられる」と述べる。

バーガー氏が古人類学の世界で波紋を広げたのには、ホモ・ナレディの発見以外にも理由がある。若手の学者を中心に起用したほか、研究のスピードも速かった。他の古人類学者が発見を論文にして発表するまでに15年をかけるところ、バーガー氏は発見から2年以内に記者会見を開いた。

バーガー氏は先行世代とは異なるアプローチで研究に取り組みたい考えで、新しい技術やデータに敏感な若手を積極的に起用する方針だ。また、一般の人々を研究に巻き込む取り組みも熱心に推進。骨化石のスキャン画像をアップロードし、誰もが閲覧できるデータベースに掲載している。

◇

連載終わり