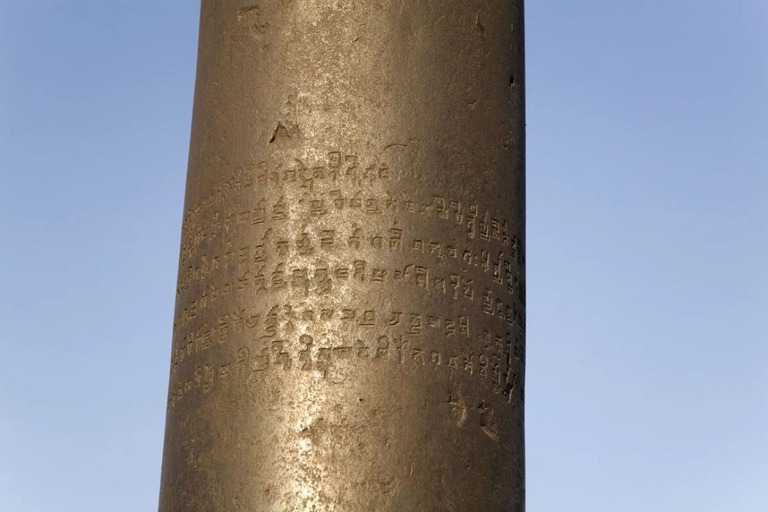

インドの謎の鉄柱、1600年経った今もさびない理由とは?

その耐久性は歴史的な記録によって証明されている。その中には18世紀にこの柱に向けて発射された砲弾が柱を打ち砕けなかったと伝えられた出来事も含まれており、鉄柱の驚くべき強度が示されている。

現在、この柱は国立冶金研究所やインド金属研究所といった機関の紋章に使われている。

鉄柱の起源にまつわる神話と伝説

鉄柱の起源も謎に包まれている。広く流布している説の一つは古代インド王朝のグプタ朝、とりわけチャンドラグプタ2世が在位していた4世紀から5世紀ごろまでさかのぼるものだ。

この説によると、柱はヒンドゥー教の神ビシュヌ神に捧げられた勝利の記念碑として、マディヤプラデーシュ州ビディシャ近郊にあるウダヤギリ石窟寺院群内に建てられた。かつてその頂部には、インド神話に登場するビシュヌ神の乗り物である聖鳥ガルダの像があったと言われているが、この像は歴史の中で失われている。

文化遺産活動家で教育者のビクラムジット・シン・ループライ氏が提唱する別の説によると、鉄柱はインドの高名な天文学者、バラーハミヒラが購入した可能性があるという。

「彼の著書の一つである『スールヤシッダーンタ』には、天体の位置、日食、その他の天文現象を計算する方法が詳述されているが、その計算にあたり高い柱を使っていたと考えられている」とビクラムジット氏は指摘する。

「バラーハミヒラがビディシャからミヒラプリ(現在のメヘラウリー)に移住し、そこで天文台を設立した際、研究と計算で継続的に使用するためにこの柱を持ち込んだ可能性がある」

また、ラジャ・アナンパルといった歴史上の著名な人物や、イルトゥミシュやクトゥブッディーン・アイバクのようなイスラム教徒の統治者らが、この柱をクトゥブ・ミナールに移したという記録もある。