沖縄戦から80年、今も戦跡から見つかる遺骨と爆弾

糸満(CNN) 地元の言葉で「ガマ(自然洞窟)を掘る人」を意味する「ガマフヤー」の男性が、沖縄の密林にある丘陵の裂け目に入り込む。細身の体でさっと洞窟の入り口をすり抜けると、鋭い石灰岩の天井を注意深く避けながら、小石や土の散らばる地面を調べる。

男性がしゃがみ込むと、額に装着したランプが足元の土を照らす。庭仕事用の道具で土をこすって探しているのは、人間の遺骨だ。第2次世界大戦中、沖縄戦が繰り広げられる間、人々はこのような洞窟に身を潜めていた。

「ガマフヤー」をライフワークとする具志堅隆松さんは、自由な時間の大半を沖縄県内にあるこうした洞窟の中で過ごす。先の大戦における最大の激戦の一つに、区切りを付けようという思いからだ。

なぜ遺骨を探すのかと記者が尋ねると、具志堅さんは黙って、肩をすくめる。

そして、彼らも自分も同じ人間だからと、柔らかい口調で答える。うつむき加減に発したその声を感情で詰まらせながら。

具志堅さんが、これまでこの洞窟で見つけたものを記者に見せる。耳の周囲に位置する頭蓋骨(ずがいこつ)の一部。より小さな遺骨は足の一部ではないかと具志堅さん。さらに小さな複数の遺骨は、乳幼児のものかもしれないという。

洞窟では弾丸も見つかっている。そこで具志堅さんは仮説を立てる。この場所で80年前、何が起きたのか。母親と子どもがここに隠れ、洞窟の外では戦闘が行われていたのだろうか。米軍が日本軍の守備隊の隠れている洞窟を始末しようとする中、2人の民間人は沖縄にいた多くの人々と同様、戦闘の巻き添えになったのか。

彼らを含め、沖縄戦では推計24万人が死亡もしくは行方不明となっている。米軍は1945年4月1日に沖縄へ上陸し、6月22日に勝利宣言した。

米ルイジアナ州の国立第2次世界大戦博物館によると、犠牲者には民間人10万人、日本軍及び現地の徴集兵11万人、米兵など連合軍の兵士1万2000人以上が含まれる。

これらの命は、地獄のような光景の中で失われた。それを生み出したのは米軍の圧倒的な火力だ。 米軍は沖縄戦で105ミリ榴弾(りゅうだん)砲の弾丸110万発、迫撃砲弾50万発以上を使用。機関銃とライフルの銃弾はそれぞれ1600万発超、900万発を費やしたと、上記の博物館は説明する。

歴史に触れる

80年が過ぎても、なおその傷は残る。現地を訪れる人々はそれらを間近に感じ、歴史に触れることができる。

沖縄本島の沖に浮かぶ伊江島(いえじま)には、かつての質屋の外壁が今も残っている。面積23平方キロのこの島で、沖縄戦を生き延びた唯一の構造物だ。戦時中、この島には重要な滑走路があった。

質屋だった伊江島の建物。戦争による激しい破壊の痕を今に伝える/Brad Lendon/CNN

豊見城(とみぐすく)市の旧海軍司令部壕(ごう)の壁に残る弾痕は、集団自決の証拠だ。敷地内に立つ慰霊碑には、大田実海軍中将と部下4000人が45年6月中旬、地下にあるこの司令部壕で自決したことが記されている。

沖縄本島南岸の平和祈念公園の道を歩き、洞窟の入り口の横に立つ。日本軍の沖縄守備隊を率いた牛島満司令官は45年6月22日(もしくは23日)、米軍が下方から迫る中、ここで自らの命を絶った。

密林にある洞窟近くの岩を、「ガマフヤー」の具志堅さんが指差す。ライフルと機関銃の弾丸の痕がそこにあった。

1945年と2025年を符合させる

「富盛(ともり)の石彫大獅子」の周囲に身を潜め、日本軍の行動を偵察する米陸軍第7歩兵師団の兵士ら/Bettmann Archive/Getty Images

携帯端末の地図アプリでこうした場所のどこかにピンを立てたら、沖縄県公文書館に向かおう。そうすれば当該の土地が沖縄戦の期間とその後でそれぞれどのような姿をしているのかが正確に分かる。

公文書を扱う専門職のアーキビストらは、米軍が偵察のため撮影した当時の写真と現在の風景とを符合させる。恐らく地獄のような光景を説明する上で、これ以上の方法はないだろう。

公文書館の収集活動の原動力となっている仲本和彦さんは、戦争のあった年とその後の物語を記録しようとしている。

仲本さんが語るのは、自身の母親の物語だ。45年当時6歳だった母親は戦闘で両親と別れ、祖母に面倒を見てもらいながら安全な場所を求めて沖縄本島の南部に移動した。戦闘は激化したが、母親は生き延びた。

母親の生存は奇跡のようなものだったと仲本さんは話し、自分たちは沖縄でも幸運な家族の一つだったと言い添えた。

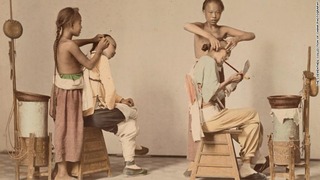

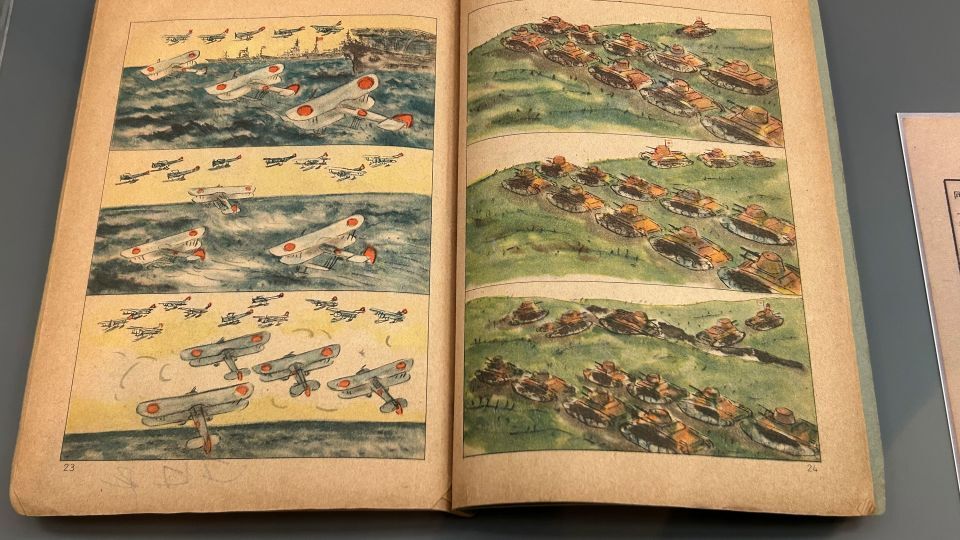

沖縄県公文書館に展示されている戦時中の教科書。戦闘機や戦車のイラストで小学生に数え方を教える内容/Brad Lendon/CNN

仲本さんと仲間のアーキビスト、吉嶺昭さん、西山絵里子さんは、沖縄県民がどのようにして自分たちで起こしたわけではない戦争の犠牲になったかを説明する。日本政府が沖縄に守備隊を置いたとき、県民の多くは日本軍が自分たちを守ってくれるのだと思った。その後の戦争のために兵隊に取られるとは考えていなかった。

しかし、軍国主義は小学校でも推し進められていたと彼らは指摘。例として生徒らが使用していた教科書に言及する。そこでは軍用機や戦車の絵を用いて数の数え方を教えていた。

女学生も戦争に身を投じる

沖縄の悲劇が胸に迫るという意味で、ひめゆり平和祈念資料館以上の場所は他にない。そこではひめゆり学徒隊と呼ばれた10代の少女らが戦闘中日本軍に動員された様子を説明している。

沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の生徒だったこれらの少女らは、資料館の敷地内にあるような洞窟の中で、負傷した日本兵の看護を支援した。敷地内の洞窟は戦争中 「伊原第三外科壕」として知られ、陸軍病院の一部だった。現在壕の跡には少女たちの慰霊碑「ひめゆりの塔」が立てられている。

資料館の説明によれば、戦闘が始まってすぐ、ひめゆり学徒隊が動員された。本物の戦争は、彼女たちが想像していたものと全く違っていたという。

生き残った女学生たちが自分たちの経験した恐怖を語る映像を資料館で視聴できる。

それは負傷兵の四肢の切断手術や麻酔無しでの手術を手伝うといった内容だ。他にも傷口から蛆(うじ)を取り除く、「脳炎」で精神が錯乱した患者を落ち着かせようとするなどの経験が語られる。同級生が米軍に撃たれて死亡するのを目の当たりにした女学生もいる。彼女らは洞窟の入り口や、補給物資を取りに行く途中で銃弾に倒れた。

ひめゆり平和祈念資料館の敷地内にある沖縄陸軍病院の第三外科壕跡。現地の名を取って「伊原第三外科壕」と呼ばれる/Brad Lendon/CNN

これらの証言によれば、手術が行われた洞窟の中は様々な臭いが充満していた。汚物や血、汗、腐敗した肉の臭いが混じり合い、常に洞窟内に立ちこめていたという(別の場所になるが、南風原<はえばる>町にある戦争遺跡「陸軍病院南風原壕群20号」では、施設のスタッフが当時の現場の悪臭を再現、小瓶に入れて保存している。訪問者は壕の見学の最後にそれを嗅ぐことができるが、外で嗅いでも極めて不快な臭いがする)。

証言映像の描写は生々しく鮮明で、訪問者が最後まで視聴するには酷なほどの内容だ。

映像のコーナーを過ぎると、ひめゆり学徒隊227人の写真が壁にかかった、大きな部屋に入る。彼女らは沖縄戦で死亡もしくは行方不明となっている。それぞれの写真の下には、彼女たちがどのような運命をたどったのかが記されている。生前最後に目撃された情報に触れながらも、それ以降何が起きたのかは不明としている記述も複数ある。

この展示が、記者には一番堪(こた)えた。つい数時間前、具志堅さんが洞窟の中で見つけた遺骨が頭に浮かんだからだ。あの遺骨が、ここにいる少女たちの誰かのものということもあり得るのではないか?

その答えを知る術(すべ)は恐らくないだろう。具志堅さんによれば、洞窟や戦跡から集めた遺骨1400柱のうち、これまで身元が分かったのはわずか6柱だという。

見つけた遺骨は全て当局に届けていると具志堅さんは話すが、DNA鑑定が可能かどうかは当局が決めるという。

遺骨のサンプルが足りず、DNAによる照合ができない場合が何度もあると、具志堅さんは明かす。

もし名前入りの筆記用具のような遺品が遺骨と共に見つかれば、それが手掛かりになる。しかし持ち主を特定する情報がない遺品は、見つかった場所にそのまま残される。

それでも政府には取り組みを強化して欲しいと、具志堅さんは望んでいる。

より前向きな手法で遺骨の身元特定に当たり、技術も改善し、可能な限り多くの遺骨を遺族の元に帰して欲しいというのが具志堅さんの願いだ。

米国人たち

もし沖縄に関して、具志堅さんに相当する米国人がいるとすれば、ステフ・パウェルスキさんがまさしくそれかもしれない。ペンシルベニア州の生まれで米国軍人の配偶者。米国防総省が運営する学校の教師を務め、沖縄の戦跡にまつわるページをフェイスブック上で立ち上げている。

パウェルスキさんのスバル・ステーション・ワゴンの後部席は一部が戦史図書館、一部がハイキングと洞窟探検に関連する用具の収納場所と化している。沖縄については百科事典並みの知識を持ち合わせているようだ。

3月初旬のある日、那覇中心部のハイアットホテルでランチミーティングを提案すると、もっと早く来てホテル駐車場の反対側にある公園の洞窟を調べる方がいいとパウェルスキさんは言う。

丘陵地帯の戦跡を具志堅さん率いるチームと共に探索する間、パウェルスキさんはグループに先行して洞窟の入り口らしき場所を指し示す。ことによると具志堅さんが探していた入り口かもしれない。

パウェルスキさんが沖縄の戦跡に関心を持ったきっかけは祖父だった。父方と母方のどちらの祖父も沖縄に従軍していたという。

米国人のステフ・パウェルスキさん(左)が仲間の歴史愛好家と共に戦時中軍事利用されていた沖縄県の洞窟を探索する/Brad Lendon/CNN

母方の祖父が従軍中に撮影した写真を使って、パウェルスキさんは祖父が80年前に立ったまさに同じ場所に身を置こうと試みている。

「祖父の目を通して景色を眺め、祖父の足跡をたどることができた。思いもよらない方法でその存在を感じられた。まるで過去と現実が一体になるように、歴史のスナップ写真が作られる。言葉では決してこのようには捉えられないだろう」。パウェルスキさんはそう語る。

密林のトレッキングを具志堅さんと開始する数分前、パウェルスキさんはビデオ通話アプリのフェイスタイムでフロリダに連絡を入れる。相手は沖縄戦を戦った退役軍人、ニール・マッカラムさんだ。海兵隊員として45年4月1日、沖縄に上陸。49日後、日本軍の銃弾で脚に穴が空いた。「100万ドルの傷」と、マッカラムさんは呼ぶ。負傷のおかげで島を離れ、生きて帰ることができたからだ。

現在98歳のマッカラムさんは、沖縄戦から80年目の節目に現地へ戻って来る。パウェルスキさんは、マッカラムさん本人が望むものを確実に見られるように手助けする予定だ。その時訪れる場所こそが、自分にとっての最後の「区切り」をもたらしてくれるだろうとマッカラムさんは話す。

マッカラムさんによると、戦後初めて訪れた2000年に、大部分の区切りはついたという。

「心の片隅に暗い思いを抱いていたとしても、(その時に)消え去ったと思う」

しかし歴史を巡り、本当の意味で心境の変化が起こったのはその19年前、大阪を訪れた時だった。

「1981年までは、日本人を激しく憎んでいた」とマッカラムさん。数日間の大阪滞在中、たまたま数人の学童に出会う機会があった。

英語を練習中の彼らは、マッカラムさんに向かってちょっとした親愛の情を示す英語の挨拶(あいさつ)を送ってきたという。

「その時思った。日本人を憎む自分は何と愚かなのかと」。そうマッカラムさんは振り返る。そして、誰かを憎む人が「良き人生、健康な人生を送ることはない」と言い添えた。

マッカラムさんはまた、今回の沖縄訪問が一助となり、今の世代が俗に言う「グレーテスト・ジェネレーション(最も偉大な世代)」の払った犠牲について思い起こしてくれればいいと話す。第2次大戦を戦ったこの世代と、海兵隊が沖縄で成し遂げたことの名残に思いを寄せてもらいたいというのが、マッカラムさんの希望だ。

戦跡となっている洞窟では、具志堅さんが自らの取り組みを通じてやはりメッセージを送りたいと口にする。

もう二度と戦争をしてはならない、具志堅さんはそう強く訴えている。