7000年前のサハラ砂漠のミイラ、古代のDNAで起源の謎に迫る

(CNN) 現在、リビア南西部のタカルコリにある岩窟住居の遺跡から見えるのは、果てしない砂丘と不毛の岩ばかりだが、およそ7000年前、このサハラ砂漠の一帯ははるかに緑豊かで住みやすい土地だった。

この「緑のサハラ」の住民の起源を解明しようとする科学者が、タカルコリに埋葬されていた2人の女性の遺骨から、詳細な遺伝情報である全ゲノムの解析に初めて成功した。

かつてこの地域は、木々が生い茂り、湖や川が常に水をたたえるサバンナで、カバやゾウといった大型動物も生息していた。

そして、この遺跡では女性と子どもあわせて15人の遺体が発見されている。これらの人々は魚を獲り、ヒツジやヤギを飼って生活していたとみられる。

「この2体を最初に調べたのは、保存状態が非常に良かったからだ。皮膚や靭帯(じんたい)、組織が残っていた」。そう語るのは、研究論文の共著者であり、ローマ・ラ・サピエンツァ大学のアフリカ考古学・民族考古学准教授のサビーノ・ディ・レルニア氏だ。

ディ・レルニア氏によれば、今回の発見は、あのような暑く乾燥した環境で見つかった人骨から全ゲノムの配列を解読することに成功した初の事例だ。

ゲノム解析により、緑のサハラに住んでいた人々は、これまで知られていなかった遺伝的に孤立した集団であり、数万年にわたって同地にとどまっていたという驚きの結果が示された。

ミイラが明らかにするサハラの過去の秘密

タカルコリの遺跡は四輪駆動車でしかたどり着けない場所にあり、2003年に発掘が始まった。最初に見つかったもののなかに女性のミイラ2体が含まれていた。

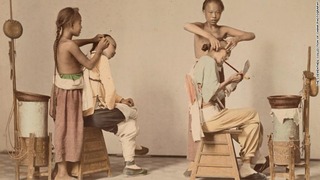

科学者は7000年前の遺体から試料を採取して分析を行った/ Archaeological Mission in the Sahara/Sapienza University of Rome

この地に暮らしていた小さな地域社会は、5万年以上前に人類が初めてアフリカから大規模な移動を始めた際に移住してきた可能性がある。論文共著者であり、独マックス・プランク進化人類学研究所で考古遺伝学の研究グループを率いるハラルド・リングバウアー氏は、特に遺伝子の混合がはるかに多かった欧州と比べると、今回のように孤立した遺伝的祖先に出会うのは非常に珍しいと語った。

研究チームによれば、こうした遺伝的な隔離は、サハラが当時、居住に適した環境だったにもかかわらず、サハラ以南のアフリカと北アフリカをつなぐ移住回廊ではなかった可能性を示している。

過去の研究では、洞窟の壁画や動物の遺物から、この地の住民がヒツジやヤギ、ウシなどを飼う牧畜民であることが示されており、牧畜文化は農耕が始まった中近東から伝わったという仮説が立てられていた。

しかし、今回の遺伝的な孤立性を踏まえると、そうした移住が起きた可能性は小さいという。研究チームはむしろ、牧畜は移住ではなく、すでに家畜を飼育していた他の集団との交流といった文化的なまじわりを通じて取り入れられたとの仮説を示している。

ディ・レルニア氏は「遺伝的には孤立していたが、文化的にはそうではない」と指摘。サハラ以南やナイル渓谷などから持ち込まれた土器も出土しているという。

英ロンドン自然史博物館人類進化研究センターのルイーズ・ハンフリー氏も、今回の研究結果に同意している。タカルコリの人々は数千年にわたって遺伝的にほぼ隔離しており、この地域の牧畜は、ある集団が別の集団に置き換わったのではなく、文化の拡散を通じて確立したとの見方を示した。

米アリゾナ州立大学の生体考古学者であるクリストファー・ストヤノウスキー教授は、今回の研究で特に興味深いことのひとつは、人口規模が比較的大きく、近親交配の証拠がないことだと指摘した。

近親交配の証拠がほとんどなかったということは、ある程度の移動とつながりを示唆しているという。ストヤノウスキー氏は、これは緑のサハラの個体群が長期にわたって分断されていたという考え方とはやや矛盾しているとも言い添えた。